国际教育这条路,中国精英家庭该怎么走?

作者:管理员 发布时间:2019-08-17 浏览量:1080为升学道路摇摆不定?

为择校和课程倍感焦虑?

为孩子的未来煞费苦心?

安瀛,CWA世华学校执行董事兼中方校长。常熟UWC+首席教育顾问;新学说国际教育研究院联合创始人、首席研究员;原北京四中国际校区创校校长,曾创建北京市最优秀的公办国际课程体系和学生管理体系,将上百名学生送进美国常春藤名校;原北京青苗双语学校中方总校长。

出国留学已经成为中国精英家庭的主动选择

十年前出国留学在优秀学生中并不盛行,即使在一线城市大多数优秀学生是不会选择在本科阶段或之前出国留学的。但大约从08、09年开始,一线城市如北上广优秀学生出国留学的风向日渐明显。时至今日,这种出国深造的意识已逐渐下沉至三四线城市。

这也是当初在2010年北京四中创办国际校区的原因,我记得2009年的高三毕业生450人中有60人是准备放弃高考出国留学的,而且这60人中的30人排在年级前100名,要知道在北京四中的年级前100名,考上清华北大是一点没有问题的,但他们选择放弃清华北大去美国或欧洲留学。

选择出国留学与很多因素相关,比如家庭经济水平的提升。经济的发展带来的不仅是人们物质生活水平的提高,也带来了意识的改变,现在我们谈到出国留学不再像以前是被迫无奈的接受,更多的是主动选择,特别是当家庭有一定经济财力的时候,家长更愿意为优秀的孩子多提供一条发展自我的途径。

孩子为什么要接受国际教育?为什么要出国留学?

个人认为最重要的原因是,基于我们对未来世界的基本判断,全球化将是未来世界发展不可阻挡的趋势,世界的连接越来越紧密,全球化进程虽偶有曲折,但总体是稳定向前的。我们的孩子们在未来的一生中一定会有机会与不同信仰、不同种族、不同文化的人共同学习,共同工作甚至共同生活。这就需要他们具有跨文化的沟通和理解能力。只有这样他们才能从容的去应对这样的挑战。这就回到了一个根本问题——我们送孩子出国的目的是什么?不仅仅是为了让他学习专业知识,更重要的是去锻炼多元文化融合,跨国跨种族的协作能力。只要明确了这个目的,那么很多事情就可以从容应对了。

既然出国留学是个不错的选择,我们为什么会感到焦虑?

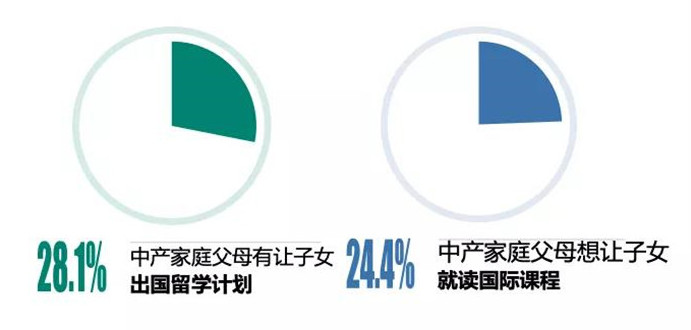

我们正处在一个信息爆炸、瞬息万变的时代,这是一个资源整合的时代,也是一个优质资源严重不均衡的时代。经济的高速发展,促使中国社会阶层悄然改变,造就了一大批中产阶级家庭,他们有着将孩子送出国学习生活的强烈意愿,这也是为什么中国已经成为全球主要教育输入国,如美国、英国、澳洲的第一大生源国,超过阿拉伯、印度、韩国等,与此同时的是,家长的焦虑随之而来。

我的孩子是去海外接受教育还是参加高考?

如果是,何时去?

选择什么样的学校,公立还是私立?

选择什么样的课程,IB还是A Level?

这样的问题或许每天都会在家长脑海里浮现,犹如警钟长鸣、不绝于耳。

我自己也是一名父亲,对此深有感触。我们之所以感到焦虑,是因为我们正给孩子选择一条自己未曾走过的道路。因为未知,所以焦虑;因为不确定,所以有风险。尽管如此,我们不会因此而阻止孩子去探索世界,发现自我,正如我们的父辈不会阻止我们背井离乡只身闯荡一样,赢得更广阔天地的同时,一定会经历诱惑险阻。所以,我们能做的就是为孩子准备面对未知、应对风险的能力。与此同时,做为家长也必须通过学习武装自己,才能有效缓解焦虑,与孩子共同进步。

如何把握孩子出国留学的最佳时机?

随着中国国力的进步和国际化学校数量规模的增长,接受国际教育的时间和空间限制开始变得越来越模糊,孩子们选择出国留学的方式和时机变得更灵活多样,但这也不禁让我们开始了新一轮的焦虑——到底什么时候出去更好?

回答这个问题前,首先需要我们反问自己,孩子出去的真实目的是什么?是文化融通还是去学习专业知识?如果是去学习专业知识,那么何时出国就不那么重要;如果是想让孩子更好地实现跨国融通,那么肯定是越早越好!不同肤色和种族的幼儿即使在语言不通的环境下,也能快速地打成一片,孩子年龄越小,学习适应能力越强,但这也意味自控能力越差,风险系数就会越高。所以需要在文化融通和安全中找到平衡,我个人认为这个平衡是在高中或本科。

另一方面,我也不建议太早出国,初中是孩子的青春叛逆期,也是培养亲子关系的关键时期,孩子们思想独立意识增强,这时候需要家长更多的关注和引导。还有一个角度是有关中文学习的,我曾与汉语教育专家探讨过语文做为一门语言工具的学习,大概需要掌握到初二或初三的水平。这就意味着,如果孩子需要在出国前系统地完成汉语学习,就必须是在初中毕业后,因此,高中和大学阶段出国留学比较稳妥。

承认和平衡教育的双重属性

既然选择了国际教育,如何判断一个学校能不能提供优质的国际教育?

任何一个教育者都希望回归教育的本质——带着孩子去发现自我,认识自我,实现自我,找到热爱的事情,并持之以恒的坚持自己所爱。但现实社会也赋予了教育另一项重要特性——选拔性。中国古代就有科举考试,虽然我们也曾诟病八股文的刻板教条,但我们不得不承认它让中国整个社会阶层流动起来,让更多不同阶层的人享有受教育的权利,甚至是改变命运的权利。

今天的中国亦是如此,教育让社会分层,通过教育选拔的人能获取更多社会资源。简单的说,受教育的高低决定获取社会资源难易程度。你可以把每一次毕业看成是一个标签,这些标签并不能代表能力有多强,或能创造多高的财富和价值,但它却是孩子进入社会,争取资源的通行证。标签越多通行速度越快,阻碍相对越少。这是我们不得不面对的现实,所以很少有家长会安于把孩子放在他现有的位置上,我们总迫使孩子努力向上、精益求精、追求卓越,或许我们自己没有意识到,但实际上教育选拔性的特质已根深在我们脑海里。

当然教育的选拔性也会失效,那就是当整个社会高度融合,阶层与阶层之间不再有明显的界限,人们接受教育的目的单一化即为寻求发现自我,寻求兴趣。因此,即便是国际教育,也不能过分强调一方,找到中间的平衡点,让孩子们在找到自我的过程中,提高了参与选拔的能力。

高中阶段国际教育的重要任务——提升孩子的学习动力

青春期之前,孩子的学习动力可以说是争强好胜,以外界刺激为主。但过了青春期,个人的价值和思维体系开始建立,他们会对学习产生诸如为什么我要努力学习的疑问,这就需要学校承担起培养孩子主动性的责任,这是任何培训机构不能解决的问题。

我们通常说动力来源于两个方面:

一、外部动力,即责任感和使命感。这种使命感可以大到对社会、人类、物种和地球的责任,小到对家庭和自我的责任。

二、内部动力,即热爱和情怀。由衷的喜爱和热爱,并能持之以恒。

到了高中,孩子们会对某些事情展现出喜爱和兴趣,学校要做的一方面是挖掘培养孩子的兴趣,学会快乐地学习和生活,同时,更重要的是,要让孩子负有家国情怀的使命感和责任感。但这往往被大部分的国际高中所忽略,没有意识到两者的关联性和重要性,因此没能解决教育本质的问题,也就不能激发孩子自发动力。好的学校应该是教育学生真正将使命和热爱合二为一,从而产生强大长久的内驱动力。

优秀的学生管理应该帮助中国学生逐渐适应国外模式

谈到学习动力,不得不提学生管理。中国公立学校对学生的管理在全世界来说都是比较严格的,很多学生出国后不能完全适应国外闲散的管理模式,有些孩子过渡的很好,有些则像被压紧忽然放手的弹簧——完全失控。所以,对于从公立学校到国际高中的中国学生,真正适合的管理应该是渐进式的,既不能太紧,也不能太松,要让学生逐渐适应国外学习生活和节奏,缓缓地撤掉压在弹簧上的压力,慢慢地恢复弹性。再加上培养学生责任感和内驱动力,能够自觉、自律、自主地学习和生活,这个过渡也就迎刃而解了。

安瀛校长将带来更多关于《中国国际教育发展趋势与家庭应对》的系列讲座。欢迎扫码关注“CWA世华教育”微信公众号与我们互动并获取更多相关信息。

CWA世华教育

欢迎扫描关注我们的官方微信二维码